大阪でカウンセリングならアビエルト >

臨床心理士試験対策コラム >

言語コミュニケーション

:言葉を通じたつながり

言語コミュニケーション

:言葉を通じたつながり

やりとりは単に言葉を口に出したり聞いたりするだけで成り立つわけではありません。効果的なメッセージの組み立て方、適切な言葉遣い、話し手と聞き手の間で共有される暗黙のルールなどが存在します。

属する社会や文化によって、表現の仕方やコミュニケーションスタイルには大きな違いが生まれます。それぞれの背景を理解することで、場面や相手に応じた伝え方を選び、より円滑で豊かな対話が可能になるのです。

伝えるために:メッセージの構造化

そこで大切なのは、「メッセージの構造化」です。たとえば、プレゼンやレポート発表を行う際、結論や重要なポイントを冒頭で示し、その後に根拠や具体的なデータを順序立てて補足すれば、聞き手や読み手は全体像をつかみやすくなります。

文章を組み立てる際には、序論・本論・結論といった基本的な型を活用することで、問題提起、検証方法、結果、考察などを整理し、論理的な流れを明確にできます。

このような構造化は、ビジネスや学問の場面で非常に有効で、要点がはっきりするため誤解を減らし、情報伝達の質を高めます。結果として、受け手はより理解しやすくなり、発信者も伝えたい内容を的確に届けられるようになります。

このようなメッセージの組み立て方を身につけることは、プレゼン力や説明する技術の向上につながるでしょう。

言語表現と非言語サインの重要性

日本語の会話では、相手が話し終える前に口をはさむことは失礼とされやすい一方、欧米では自分の考えをはっきり述べることが好まれます。

こうした違いは、その社会や文化的背景、歴史的な慣習に根ざしており、会話を円滑に進めるためには、言葉選びだけでなく、声の大きさや速度、間の取り方、表情やうなずきといった非言語的要素も考慮する必要があります。

話し手に対して「うん」「なるほど」といった相槌や、軽くうなずく動作は、「ちゃんと聞いているよ」という信号を送る役割を果たします。

そのようなやりとりが、会話を円滑にし、誤解を減らします。つまり、言語コミュニケーションは単なる情報伝達でなく、相手との関係を円滑に築くための手がかりを、多角的な方法で提供しているのです。

異文化での交流や日常的な会話において、このような違いや工夫を意識することで、より豊かな交流が可能になるでしょう。

異なる文化が紡ぎ出す言語表現

人は無意識のうちに、その文化の影響を受けてコミュニケーションを行うのです。意見や気持ちを「はっきり伝えることが良い」とされる文化もあれば、「相手の気持ちを考えながら、遠回しに伝える方が良い」とされる文化もあります。

前者は直接的な表現を重んじ、後者は間接的な表現を大切にする傾向があります。日本では、相手の気持ちを察しながら言葉を選ぶことが多い一方、欧米では明確に意見を伝えることが重視される場面が多いのです。

敬語の使い方や言葉遣いにも文化の影響が表れます。日本では相手の年齢や立場によって言葉を使い分けますが、英語には日本語の「敬語」に該当する表現がないため、比較的フランクに話す傾向があります。

文化の違いを理解することで、言語コミュニケーションの幅が広がり、異文化の人とも円滑にコミュニケーションを取ることができるようになるのです。

メッセージ、規範、文化背景で対話

- メッセージの構造化

相手に伝えたい情報を整理し、分かりやすい流れで示すこと。論理的な文章構成や適切な話題提示などを含み、受け手に理解しやすい情報提供を可能にします。

- ルール

会話の進行を円滑にするために、適切なタイミングで発言する、相手の言葉を聞いてから返す、敬語やカジュアルな表現を使い分けるなどのルールのこと。

- 文化的背景

文化的背景は、発信者と受信者の所属する社会や文化から生まれます。異なる国や地域、専門分野、世代間で用いられる表現や価値観は多種多様で、それらを理解することで誤解を減らし、より豊かな対話を築くことができます。

対面またはオンラインの

心理カウンセリングを受ける

心理カウンセリングを受ける

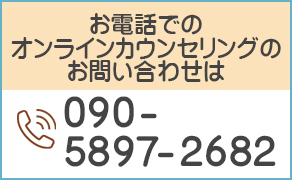

アビエルトでは、大阪市(北堀江・四ツ橋・心斎橋)で対面カウンセリングを行っております。

オンラインカウンセリングは、ZOOMまたはラインのビデオ通話を使っての全国および世界中のあらゆるところから対応が可能です。

コンプレックスの解消および、恋愛などの人間関係についてのご相談に対応しており、経験豊富な心理カウンセラーが丁寧にお話をお伺いし、悩みや叶えたいことに向き合うためのアドバイスをいたします。

心の負担を軽くし、新たな一歩を踏み出せるよう、安心してご相談いただける環境を整えております。ぜひ、お気軽にお越しください。

カウンセラーの

プロフィールを見る >>

カウンセリングを受けたい方へ

アビエルトでは、面談およびZoomまたはラインのビデオ通話を使って、コンプレックスの解消や、恋愛などの人間関係についてのカウンセリングを受けることができます。

オンラインカウンセリングは外出が難しい方、および、心療内科や精神科などの医療機関に抵抗がある方でも、カウンセリングルームに向かわずとも、お気軽にご自宅で受けていただくことができます。

また、守秘義務を徹底しているため、家族や友人、知人などに知られることがなく、安心してご相談いただくことができます。

アビエルトの

カウンセリングサービス >>

言語コミュニケーションの関連コラムを読む

電話による受付:9時半~19時

ご予約・

お問い合わせ >>